粉瘤

【粉瘤、読み方:ふんりゅう、別名:アテローム(atheroma)、表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)】

皮膚の下に袋状の構造物ができたものです。

内部には、本来は剥がれ落ちていくはずの垢(アカ)や、脂腺からでた脂が詰まっています。

中央に開口部がある方とない方がいます。

周囲から押すと、臭くてドロっとした粥状の物質が開口部より出てくることがあり、患者さんによっては「脂肪がでてきた」と言われる方が多いですが、実際は脂肪ではなくて主に垢です。

粉瘤の大きさ、部位、感染・炎症をおこしているかどうか(膿んでいるかどうか)によって、対応方法が変わります。

患者さんの粉瘤の状態に応じて、一番よいと思われる手術方法を提案いたします。

粉瘤の切除の方法は?

炎症を起こしていない粉瘤の切除方法は「紡錘形切除」と「くり抜き法」のどちらかが行われます。

当院では病変部の状態に合わせて「紡錘形切除」と「くり抜き法」のどちらが最適かを判断して施行いたします。

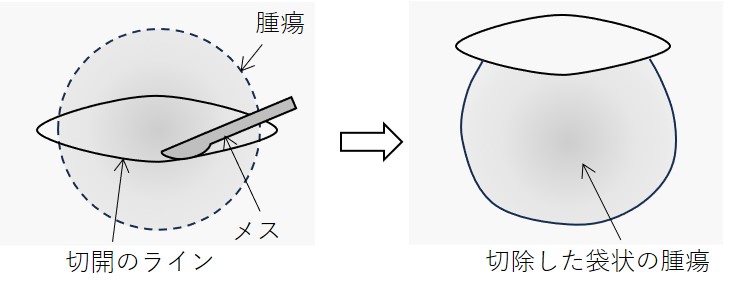

① 紡錘形切除(スタンダードな切除法)

最も一般的な術式です。

当院では炎症がなければ「紡錘形切除」を第一選択の術式としています。

状態・大きさ・部位などを考え「② くり抜き法」を行うこともあります。不明な点があれば、医師にご確認ください。

嚢腫の大きさ・部位に合わせて紡錘形(木の葉の形)に切開いたします。

粉瘤の壁を見つけて、壁に沿って袋状の嚢腫を丁寧に摘出します。

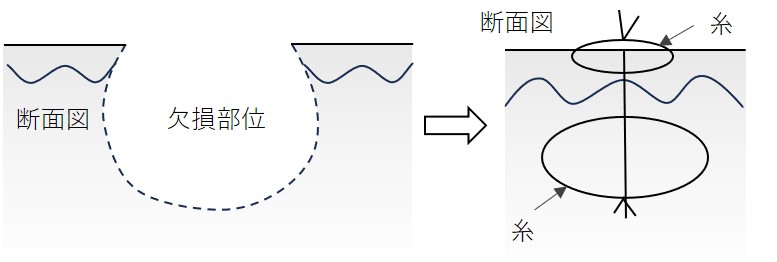

欠損部を縫合して創を閉じます。

通常の大きさであれば、内部を縫合して、表面を縫合して2層で縫います。

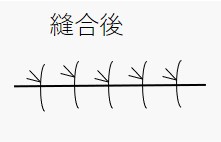

表面からみると、縫合部は以下のようになります。

表面の糸は1~2週間を目安に抜糸いたします。

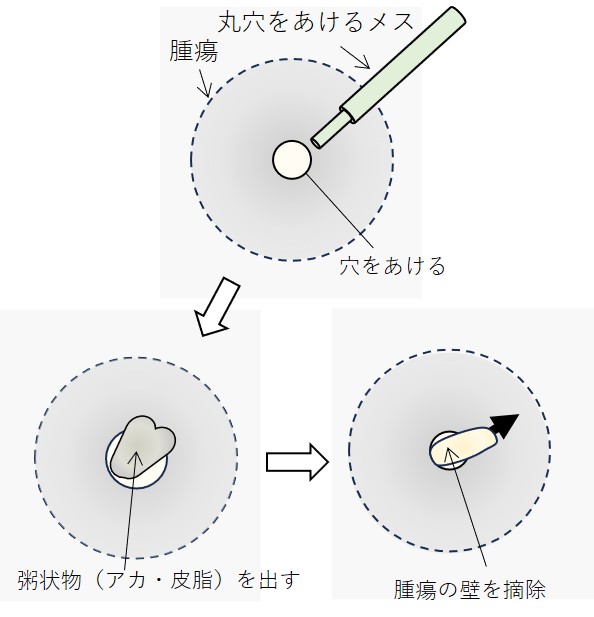

② くり抜き法(臍抜き法)

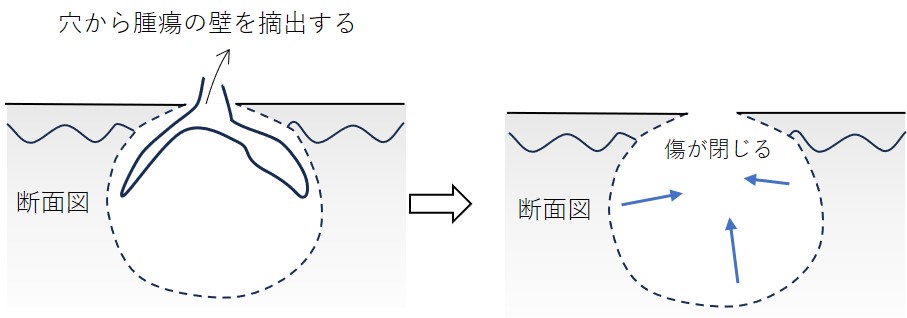

腫瘍部位に小さな穴をあけて、内容物(貯留していたアカ・皮脂)を出します。

その後に小さな穴から腫瘍の壁を摘出します。

腫瘍の壁をできるだけ、丁寧に剥離して摘出します。

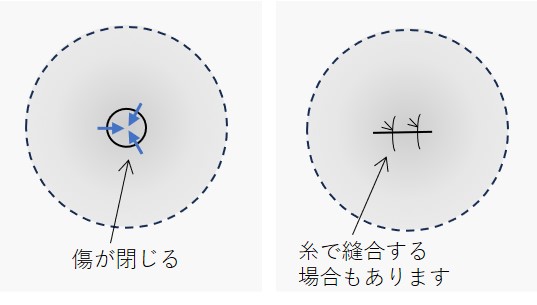

摘出後は、自然に創部が閉じるまで待つか、縫合します。

※壁が全摘できないことがあります。そのため、紡錘形切除(①)に比べて再発率が高い(10~15%程度)(文献参考値)です。

全身麻酔で切除した方がよいくらい大きい場合などでは、病院(基幹病院・大学病院)をご紹介することもあります。

切除までの流れ

切除をご検討の方は、注意事項を以下のページで説明していますのでご参照ください。

粉瘤が腫れています!その時は?

粉瘤はときどき、炎症や感染を起こします。

そのようなときは対応法が変わってきます。

切開して排膿処置を行ったり、抗生剤で経過をみたりします。その後、炎症を抑えてから後日に根治切除を行うことが一般的です。

状態によりますが、ときには当日くり抜き法に準じた治療を行うこともあります。

Q&A

Q どうして粉瘤はできるのですか?

ㅤ